在人工智能和自動駕駛技術飛速發展的今天,智能座艙已成為汽車行業的“新戰場”。從多屏互動到情感智能,從艙駕融合到AI大模型支持,座艙芯片正悄然改變著我們的駕駛體驗。

2024年,隨著高通、英偉達、英特爾、聯發科等巨頭的激烈角逐,以及國產芯片廠商的崛起,智能座艙芯片市場迎來了前所未有的“混戰時代”。

誰將成為下一個“芯片霸主”?這場技術革命又將如何重塑未來汽車的“智慧空間”?讓我們一探究竟。

座艙芯片的概念

智能座艙芯片是由汽車E/E架構演化出來的一個概念,其為域控制架構(按照功能劃分不同控制區域的方法,也被稱為Domain架構)的重要組成部分,而對座艙域進行控制的芯片,被稱為座艙芯片。

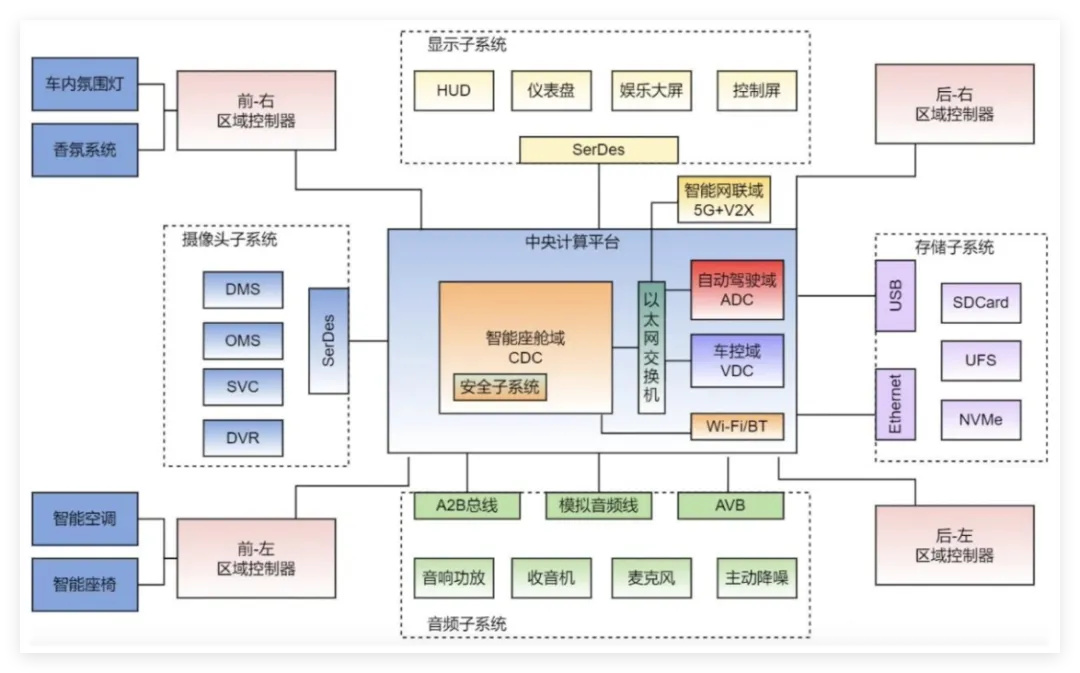

座艙芯片相當于座艙的大腦,負責處理和控制座艙內各類設備的信號。智能座艙域的外部硬件設備還包含有連接子系統,音頻子系統,攝像頭子系統,顯示子系統,存儲子系統,功能安全子系統等。傳統座艙的轉型關鍵詞是“智能”。智能座艙將融合人工智能、自動駕駛、AR等新技術,實現中控、液晶儀表、抬頭顯示(HUD)、后座娛樂等多屏融合交互體驗。

2015年以前,座艙主要以MCU或低算力SoC為控制的主力。隨著功能逐漸豐富,高算力智能座艙SoC成為主流。

座艙SoC通常集成了多種高性能、多核處理單元,包括CPU(中央處理單元)、GPU(圖形處理單元)、AI處理單元、DSP(數字信號處理器)和ISP(圖像信號處理器)等。這些處理單元協同工作,為汽車座艙提供強大的數據處理能力和豐富的功能支持。

具體而言,CPU負責數據計算、控制和存儲;GPU專注于圖像處理,為座艙內的顯示設備提供高質量的圖形渲染;AI處理單元具備智能化和學習能力,可應用于座艙域的視覺處理及功能擴展;DSP用于高效處理數字信號;而ISP則專注于圖像信號的處理和優化。

此外,座艙芯片在提供強大功能的同時,還必須兼顧信息安全和數據安全。因此,SoC通常采用混合關鍵性設計,同時運行安全和非安全工作負載,以確保車輛內的個人數據和關鍵信息免受未經授權的訪問和攻擊。

座艙芯片的三大趨勢

隨著汽車EEA(Electronic/Electrical Architecture,電子/電氣架構)架構不斷向集成化演進,目前行業正在從域控架構(Domain)到區域架構(Zonal)發展。而在Zonal的下一步,集成化程度會更高。這種情況下,座艙域和自動駕駛域的界限會逐漸縮小。

不過,行業的發展不可能一蹴而就,車內控制芯片也不會馬上從過去的幾顆直接變成一顆。目前,座艙芯片的演進主要包括三個大趨勢:

第一,艙內顯示:一芯多屏

傳統座艙中,中控、儀表、HUD等系統由獨立ECU控制,隨著集成化發展,這些系統被整合到一個座艙域控制器中,形成“一芯多屏”方案。即單個高性能SoC芯片驅動多個屏幕(如中控屏、儀表屏、HUD等)。

“一芯多屏”對SoC的要求包括:具備多個DP或DSI接口,支持多屏顯示;具備強大的CPU性能,確保多應用同時運行的流暢性;擁有高性能GPU,支持高清顯示和流暢動畫;硬件支持Hypervisor或硬件隔離,確保多系統穩定運行。

第二,艙內交互:多模態交互

智能座艙的交互方式從傳統的物理按鍵擴展到語音、手勢、視覺(DMS/OMS)等多模態交互,提升用戶體驗。

語音交互的前端技術包括VAD、回聲消除、噪聲抑制等,后端技術:語音識別、語義理解、對話管理等,目前語音交互對NPU算力需求不高,主要依賴DSP和CPU。

視覺交互涉及DMS(駕駛員監控系統)、OMS(乘客監控系統)和手勢控制功能逐漸整合到座艙域控制器中。此外,3D TOF攝像頭支持3D手勢識別和駕駛員身份識別(Face-ID),提升交互準確性和安全性。

第三,跨域融合:艙駕開始融為一體

座艙功能不斷集成,逐漸與ADAS功能融合,形成“艙泊一體”和“艙駕一體”甚至是“艙泊駕”三合一。

艙泊一體是將環視攝像頭和超聲波雷達接入座艙域控制器,實現360環視和自動泊車(APA)功能。優勢是可以降低成本、優化人機交互、充分利用座艙SoC算力。

艙駕一體是進一步整合L2級別ADAS功能,甚至高階自動駕駛功能。目前,有One Box、One Board和One Chip三種實現形式,One Chip是最終形態。優勢是可以降低成本、提升系統響應速度、便于新功能迭代。

座艙芯片主要玩家盤點

目前,市場逐漸分裂為幾個流派——傳統汽車電子巨頭、消費電子跨界強者、國產芯片新勢力。隨著艙泊駕逐漸集成,一些車企也開始進入這一賽道。

具體從廠商來看,據蓋世汽車數據顯示,2024年1~12月國內座艙域控制芯片市場,高通穩坐第一,以4,824,480顆占據70%的市場份額;AMD以668,632顆占據9.7%的市場份額;瑞薩以380,610顆占據5.5%市場份額;芯擎科技和華為分別以331,317顆和276,153顆裝機量占據4.8%和4.0%的市場份額;三星半導體、芯馳科技、英特爾、英偉達和聯發科使用量急劇攀升。

目前,國內在座艙SoC領域進步很大,逐漸在市場有一席之地。國產芯片則主要從2019年開始陸續量產。與傳統模擬芯片、電源管理芯片、MCU的國產替代思路不同,車載系統在打造流暢交互操作的同時,算力需求也在擴張,國內新晉企業普遍采用新技術和工藝,以取得最佳的性能。

國際傳統汽車電子巨頭

瑞薩

瑞薩在汽車電子領域擁有深厚底蘊,其R-Car平臺的產品覆蓋非常廣,包括自動駕駛或 ADAS、互聯網關、車載信息娛樂、駕駛艙和儀表板。

特別是其去年11月13日推出的全球第一枚車載3nm Chiplet芯片/全球第二枚3nm Chiplet芯片——R-Car X5H SoC。它是一顆融合芯片,目光不再只是座艙、智駕、網關的單個系統的發展,而是造全能的、跨域的控制、計算系統。該產品CPU算力高達1000kDMIPS,對比起來,相比之下蔚來的5nm芯片32核心算力為615kDMIPS,采用Arm Cortex-A720AE核心,32核心設計是第一個針對汽車領域的ARM V9.2指令集的核。

恩智浦

恩智浦非常強調產品組合解決方案。現如今,很多計算系統是分散的,為了實現軟件定義汽車,現在的架構大多分為三層:最上面一層是車輛的計算器,中間層是本地的智能化的信息系統,最下面一層則是關鍵的終端節點,不同區域間計算系統是互聯的。恩智浦希望能夠有恰當的系統級計算解決方案,為這三層需求提供計算支持,即考慮不同的計算系統如何在車輛中整合,包括整個系統的性能、功耗、網絡能力。

恩智浦的S32 CoreRide平臺構建了一個堅固而持久的核心基礎,是汽車運行的中樞神經,涵蓋了從推進到車身,再到聯網、功能安全、信息安全以及能源管理等各個關鍵領域。

單從座艙SoC方面來看,i.MX 8系列和i.MX 8X系列都是經久不衰的產品。

德州儀器(TI)

混合動力、電動和動力總成系統、高級駕駛輔助系統(ADAS)、車身電子裝置與照明、信息娛樂系統與儀表組和軟件定義車輛五個細分領域,是德州儀器在汽車電子應用主要劃分。

在智能座艙芯片領域,早期的分布式架構下,TI占據了車機芯片市場的主導地位。作為汽車電子領域的重要參與者,TI在智能座艙領域也推出了眾多產品和解決方案,憑借其強大的技術實力和創新能力,持續在行業中占據重要地位。

消費電子跨界強者

高通

高通在汽車市場布局始于2014年,當時汽車座艙多媒體的需求與消費電子領域有諸多相似之處,高通敏銳地捕捉到了這一機會。憑借與全球頭部車企的良好合作關系,高通推出了首款面向汽車座艙的芯片——驍龍602A,隨后在2016年推出了第二代座艙芯片驍龍820A。驍龍820A的創新之處在于能夠同時控制儀表顯示和中控屏,盡管這一設計在成本節省上存在爭議,但其大算力吸引了中國造車新勢力的青睞。理想、德賽西威和極氪等車企成為首批采用驍龍820A的先鋒,盡管開發過程中遇到了諸多挑戰,但最終成功實現了全新的座艙體驗。

隨著汽車座艙功能的不斷豐富,高通逐漸意識到汽車芯片與手機芯片的差異,并在第三代座艙芯片驍龍8155中進行了專門設計。驍龍8155在2021年迎來了大規模上車,成為中國車企的首選。去年10月,高通發布下一代艙駕一體芯片SA8797與SA8799。目前透露信息來看,SA8797是18核心設計,GPU算力是8.1TFLOPS,AI算力是320TOPS。這些產品計劃于2025年出樣,2026年量產。

不過,目前高通正在面臨挑戰,所有廠商都在盯著艙駕一體這一趨勢在努力。

AMD

AMD在去年CES上發布了兩款旨在提升汽車領域用戶體驗的新產品——XA Versal AI Edge系列和Ryzen嵌入式V2000A系列處理器,為數字駕駛艙帶來了全新的解決方案。XA Versal AI Edge是全球首款獲得汽車認證的7nm芯片,配備了全新的AI引擎和矢量處理器陣列,顯著提升了汽車安全性,優化了LiDAR、雷達和攝像頭等關鍵組件的性能,為車輛系統注入了更高的精度和響應能力。該芯片通過實時處理大量數據,增強了車輛導航與周圍環境的互動能力,適用于從LiDAR傳感器到雷達和攝像頭的多種設備,展現了AMD在汽車創新領域的承諾。

Ryzen嵌入式V2000A系列處理器采用7nm工藝,搭載Zen 2內核和AMD Radeon Vega 7顯卡,為數字駕駛艙提供了更高性能和更流暢的用戶體驗。它支持多達四個4K顯示器,提升了圖形質量和用戶輸入響應速度,同時符合AEC-Q100汽車標準,確保可靠性和穩定性。該系列還提供10年的計劃可用性,為汽車制造商和合作伙伴提供了長期支持。

英偉達

英偉達主要關注的領域在于自動駕駛領域,不過,其單片英偉達Thor座艙、智駕和泊車三合一方案正在蓄勢待發。搭載英偉達Thor的量產車型預計將于2025年上市,目前已確定智己和極氪將率先采用,而比亞迪、廣汽和理想最遲也會在2025年底或2026年初用Thor替代現有的Orin芯片。

Orin系列有四個版本:旗艦版Orin(12核,275TOPS算力)、Orin-X(12核,254TOPS,國內最常用)、Orin NX(8核,100TOPS)和Orin Nano(6核,70TOPS)。相比之下,Thor系列有五個版本:Thor-Super(2000TOPS)、Thor X(1000TOPS)、Thor S(700TOPS)、Thor U(500TOPS)和Thor Z(300TOPS)。Thor的最大優勢在于其“三合一”設計,能夠集成座艙、智能駕駛和自動泊車功能,顯著降低成本的同時保持高性能。

三星

三星已量產的Exynos Auto V910具備約1.9TOPS的AI算力,而計劃于2025年前后量產的Exynos Auto V920座艙芯片,其NPU算力將大幅提升至30TOPS。與此同時,高通已量產的SA8155P芯片AI算力為8TOPS,而其第四代座艙SoC芯片的NPU算力則達到了30TOPS,成為目前市場上已發布的AI算力最高的座艙SoC產品。

英特爾

2024年初,Intel重新殺回座艙芯片市場,推出了首款SDV SoC產品,采用Chiplet技術和UCIe芯片間互連開放標準,打破了傳統單片SoC模式,為主機廠提供定制化計算平臺和多樣化算力組合。Intel的開放式小芯片平臺戰略旨在消除汽車制造商的供應商鎖定風險,促進市場競爭和創新,但其成功依賴于強大的生態系統建設。

Intel的SDV SoC憑借其成熟的軟件生態和強大的AI性能,能夠將汽車打造成生活和辦公空間,強化艙內的視覺和語音AI體驗,并引入生成式大模型。極氪在MPV車型009上通過電視盒子的SoC導入豐富的內容生態,而采用Intel的SoC不僅能實現類似效果,還能提供更強的性能。

聯發科

2024年3月,聯發科與英偉達聯手推出了四款最新的天璣汽車(Dimensity Auto)座艙平臺SoC芯片:CX-1、CY-1、CM-1和CV-1。這些芯片采用先進的3nm制程,成為目前座艙SoC領域的頂尖產品。新產品的CPU基于最新一代Armv9-A架構,并集成了英偉達下一代GPU加速的AI運算和NVIDIA RTX圖形處理技術,支持在車內端側運行大語言模型。此外,芯片高度集成了多攝像頭HDR ISP和音頻DSP等功能,能夠實現AR HUD、電子后視鏡等多項創新應用。

天璣座艙SoC不僅具備高算力和低功耗的優勢,還能降低BOM成本,擁有靈活的AI架構和高擴展性,覆蓋從豪華到入門級的多個細分汽車市場,計劃于2025年量產上車。此次合作標志著聯發科與英偉達對高通發起的新一輪挑戰,聯發科憑借其在智能座艙市場的占有率和客戶資源,結合英偉達的高性能AI技術和品牌影響力,旨在進一步搶占座艙市場份額。

國產芯片新勢力

芯馳

目前,芯馳X9艙之芯系列也已成為中國車規級智能座艙芯片的主流之選,覆蓋車型已經超過40款,擁有數十個重磅定點車型,上汽、奇瑞、長安、廣汽、北汽、東風日產等車企旗下搭載X9系列芯片的車型均已量產上車。

去年3月,芯馳科技又發布智能座艙X9系列的新產品X9H 2.0G,致力于提供更強性能、更具性價比的座艙信息娛樂系統芯片解決方案。X9H 2.0G 的CPU主頻從1.6GHz 提升至 2.0GHz,性能提升25%,助力座艙體驗再升級;同時配置多達3對雙核鎖步Cortex-R5F內核,內置高性能HSM引擎和安全島,能應用于對安全性能要求更嚴苛的場景。

此外,芯馳第一代AI座艙芯片X9SP量產上車,支持車內多模態感知和云端大模型交互,下一代X10也進入開發階段;區域控制器旗艦MCU產品E3650受到行業矚目,于2024年年底為客戶送樣,并獲得多個頭部車企定點。

2024年,芯馳全球總部落戶北京經濟技術開發區,并獲得經開區聯合北京市區兩級給予的10億元戰略投資。

芯擎

芯擎科技成立于2018年,由億咖通與安謀中國合資成立,專注于汽車領域的AI和高算力芯片研發。其旗艦產品龍鷹一號在參數上對標市場上主流的智能座艙SoC高通驍龍8155,已在吉利、一汽等主流車企車型量產,2024年出貨量有望達百萬級。

龍鷹一號通過多核異構設計,集成了100K DMIPS算力的CPU,優于驍龍8155的85K DMIPS。在GPU方面,龍鷹一號搭載了算力約900 GFLOPS的GPU,并集成了8 TOPS @INT8算力的NPU單元,同時配備了ASIL-D級別的獨立功能安全島和高速內存,展現了其在智能座艙芯片領域的強大競爭力。

地平線

地平線征程系列芯片以其獨特優勢,在自動駕駛域與智能座艙域均實現了前裝量產,并通過軟硬協同優化,持續擴大算法領先優勢,加速產品迭代。

去年4月,地平發布了征程6系列芯片,J6系列采用第四代BPU架構“納什”,專為大規模參數的Transformer模型和高級智能駕駛優化,有6個配置(B、L、E、M、H、P),其中J6P為旗艦產品。

座艙芯片,混戰再起

總結起來2024年,座艙芯片的趨勢,主要聚焦于算力提升、生成式AI賦能、艙駕融合、AR/VR與多屏沉浸體驗、Chiplet降本增效、本地AI多模態感知、情感智能、高清3D界面以及架構創新,推動智能座艙從“信息中心”向“智慧空間”轉變,為車企與用戶創造全新價值。

從2024年,我們可以看出,座艙芯片市場競爭加劇:英特爾在業績壓力下回歸汽車SOC領域,試圖通過銳炫獨立顯卡和軟件定義汽車平臺打破高通先發優勢;聯發科則高調推出3nm工藝的CT-X1,引領座艙芯片工藝軍備競賽。

展望2025年,艙駕融合已從概念驗證轉向規模化量產。目前,艙泊一體方案已在小鵬M03、銀河E5等車型上成功落地,市場逐步起量,系統成本下降約20%。同時,艙駕一體方案也在快速推進,博世、德賽西威等供應商基于高通8775平臺推出了相關解決方案,目標瞄準10-20萬元主流車型市場。

而在2025年,座艙芯片競爭將從多屏支持轉向AI大模型支持,英偉達、高通、聯發科等工藝領先廠商將繼續保持優勢,而國產芯片廠商則需通過推動本土代工產業鏈和生態合作來應對工藝限制的挑戰。

隨著“艙駕合一”趨勢逐漸明朗,高通正在受到圍攻。值得注意的是,高通8295雖成功,但受市場環境變化影響,未能重現8155的輝煌。所以,在未來幾年,高通幾近“壟斷”的地位或被挑戰。

佐思汽車研究數據印證著這一點,盡管目前高通在座艙芯片領域仍占據主導地位,但聯發科、英特爾和英偉達等廠商正不斷挑戰其地位。隨著座艙與智能駕駛的界限逐漸模糊,以及Chiplet技術的出現,這一界限正在徹底消失。

預計到2026年,艙行泊一體化的One Chip方案將大規模落地,實現硬件共享、算法協同、數據融合的整車智能進階。此外,行業還在探索艙行泊一體、智艙+智駕+網關三合一等更高度集成的方案,為未來智能汽車提供了新的技術路徑。屆時,行業的競爭將會繼續加劇,而到那時候,也許汽車就和現在的電腦一樣,只需要幾顆芯片,就能滿足一切我們想要做的事情。

喜歡我們的文章嗎?歡迎在微信關注我們的訂閱號:汽車開發圈(ID:AutoDevelopers),瀏覽更多汽車電子相關內容。

上一篇:軟件定義音頻驅動車載聲學的未來

下一篇:使用高度集成的處理器設計高效的汽車高端音響系統

- 熱門資源推薦

- 熱門放大器推薦

- LTC3861EUH-1 雙輸出轉換器的典型應用電路:具有 DrMOS 的三相 + 單相,與外部 500kHz 時鐘同步

- 洞洞板哦

- AL3066EV1,基于用于驅動 WLED 背光的 AL3066 高效升壓控制器的評估板

- NS4225-23W雙聲道D類音頻功率放大器方案

- MB39C022N降壓DC/DC轉換器+低噪聲LDO的典型應用

- RSO-2412SZ 12V、83mA輸出DC/DC轉換器典型應用電路

- AD8602ARZ-REEL 低側運算放大器電流監視器的典型應用

- EVAL-AD5429EBZ,用于 AD5429、8 位、串行輸入、雙通道電流輸出 DAC 的評估板

- 具有雙輸入的 LTC3126IFE 1.8V、750kHz 降壓轉換器的典型應用電路

- ESP8266開發板

- 從創新平臺到行業落地:萊迪思Nexus 2驅動AI市場應用

- 羅克韋爾自動化在 NVIDIA GTC 2025 大會上首次展示 Emulate3D Factory Test

- NVIDIA 宣布推出 Cosmos 世界基礎模型和物理 AI 數據工具的重大更新

- NVIDIA Omniverse 物理 AI 操作系統擴展至更多行業和伙伴

- NVIDIA 宣布推出 DGX Spark 個人 AI 計算機

- NVIDIA Blackwell RTX PRO 提供工作站和服務器兩種規格,助力設計師、開發者、數據科學家和創作人員構建代理式 AI 并進行協作

- NVIDIA與 GE 醫療合作,通過引入物理 AI 推進自主診斷成像開發

- NVIDIA 發布全球首個開源人形機器人基礎模型 Isaac GR00T N1-并推出加速機器人開發的仿真框架

- NVIDIA 推出開放推理 AI 模型系列,助力開發者和企業構建代理式 AI 平臺

- 增加驗證覆蓋范圍并減少工作量?SmartDV完備的VIP助您實現又快又好的芯片設計!

圖解電子技術快速入門

圖解電子技術快速入門 5962-0254401QPA

5962-0254401QPA

京公網安備 11010802033920號

京公網安備 11010802033920號